Dari perspektif kepemimpinan, kilas balik 2020 mencerminkan pupusnya kredibilitas? Ini ditandai oleh sejumlah peristiwa penting pada tahun ini.

Pupusnya integritas ini bisa kita saksikan dari sejumlah peristiwa kilas balik 2020. Yang paling utama, tahun 2020 ini telah membuka tabir bagaimana kapabilitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Meskipun ini pandemi yang terjadi secara global dan muncul begitu saja, tetapi ini terlihat bagaimana kewalahannya dalam mengelola krisis pandemi. Ini terlihat bagaimana membaca tanda-tanda awal krisis, strategi penanganan, penyajian informasi, komitmen pejabat, conflict of interest yang vulgar, menyikapi demonstrasi, dan lainnya.

Di sisi lain, saat bersamaan, tahun ini Ben Bland menerbitkan buku terbarunya yakni Man of Contradictions (2020), tentang biografi politik. Dari buku ini, sekilas terlihat bahwa banyak kontradiksi dari wajah kepemimpinan Jokowi. Contohnya, upayanya melakukan blusukan sebagai cara menggaet kalangan elit dan media massa secara bersamaan. Blusukan tidaklah semata-mata untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, kehadiran buku ini sekolah menegaskan tentang potret pupusnya kredibilitas kepemimpinan.

Pertanyaannya, apa itu kredibilitas? Secara sederhana, James Kouzes & BarryPosner di dalam bukunya Credibility (2003) menyebutkan kredibilitas sebagai do what you say you will do (DWYSYWD). Dengan kata lain, credible leaders adalah walk the talk. “Credibility is mostly about consistency between words and deeds. People listen to the words and look at the deeds,” tulis James & Barry. Dan, menurut mereka, pemimpin kredibel itu bila mereka jujur (honest), melihat ke depan atau visioner (forward-looking), menginspirasi (inspiring), dan mampu bekerja (competent).

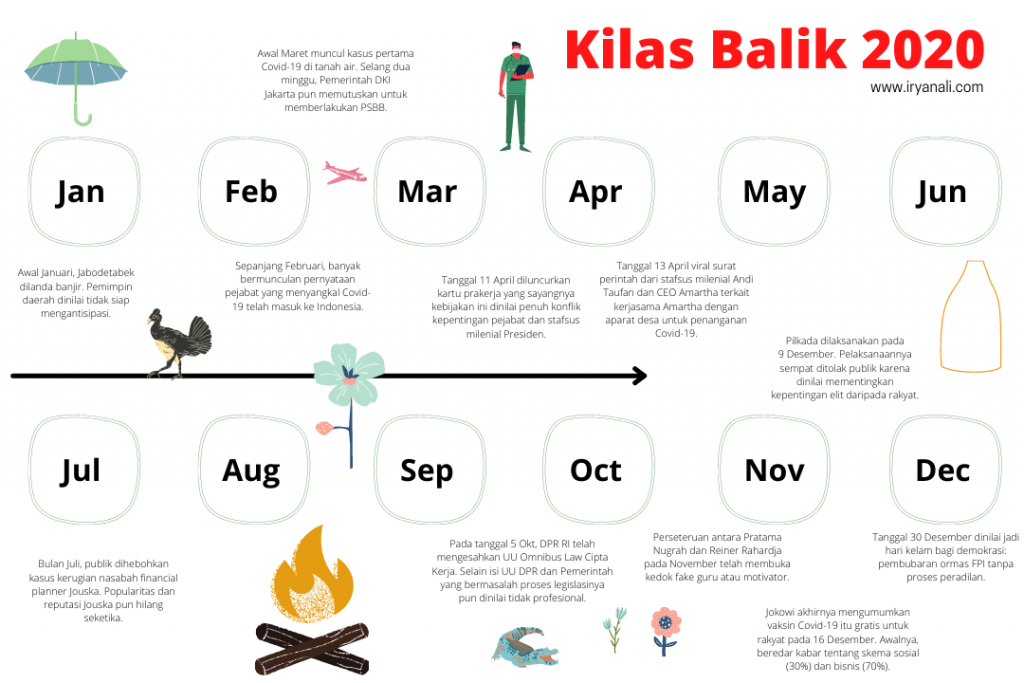

Lalu, dalam kilas balik 2020, peristiwa apa saja yang mengindikasikan adanya fenomena pupusnya kredibilitas? Saya coba merangkumnya ke dalam infografis di bawah ini.

#1 Kapabilitas dan Reliabilitas?

Awal Januari, Jabodetabek dilanda banjir yang cukup besar. Akibatnya, banyak rumah warga yang rusak. Kepemimpinan penanggulangan bencana dinilai kurang kuat dalam mengantisipasi adanya bencana banjir ini. Banyak masyarakat yang tidak puas. Akhirnya, mereka mempertanyakan kualitas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam menangani ini.

Lalu, terkait kapabilitas dan reliabilitas ini, sepanjang Februari banyak bermunculan pernyataan pejabat yang menyangkal Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Pemerintah pun dianggap denial dan tidak kompeten. Tak hanya itu, Pemerintah malah memutuskan untuk memberikan insentif pariwisata.

Awal Maret pun muncul kasus pertama Covid-19 di tanah air, yang diakui Pemerintah. Pada pertengahan Maret, Pemerintah DKI Jakarta pun memutuskan untuk memberlakukan PSBB. Lockdown rasa Indonesia. Adanya PSBB ini memicu perdebatan antara pilihan lockdown total atau terbatas (tertentu).

Adanya Covid-19 telah membuka tabir bagaimana kemampuan manajemen Pemerintah untuk mengelola pandemi ini. Meskipun hasil survei lembaga riset menemukan tentang kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah menangani Covid-19 sebesar 50,6%, ternyata tidak demikian ketika melihat percakapan di media sosial. Ada banyak ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemerintah. Tolak ukur sederhananya adalah angka kasus yang naik terus, sedangkan negara tetangga mampu menurunkan laju kenaikan.

Lalu, bila kita melihat detail inisiatifnya, kita juga melihat banyak sejumlah kekurangpuasan Mulai dari penanganan awal masuknya pandemi, penyajian informasi dan data, kebijakan harga tes, kesiapan tenaga medis dan rumah sakit, informasi okupansi rumah sakit, dan lainnya. Dengan demikian, melihat serentetan peristiwa kilas balik 2020, secara sederhana, bila kita simpulkan, ini mencerminkan kapabilitas dan reliabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan teknis, dan reliabilitas ialah jaminan kepercayaan yang dipegang dari kata-kata.

#2 Masih Percaya Milenial?

Empat tahun lalu, kita cukup banyak berharap pada milenial. Milenial dianggap sebagai kelompok yang berwawasan, tech-savvy, well-educated, kreatif, entrepreneurial, dan lainnya. Hampir mayoritas pemimpin di berbagai institusi mengapresiasi keberadaan mereka. Nuansa kantor berubah dan gaya dinas berpakaian pun mulai mengadopsi style mereka.

Puncaknya, barangkali, keberadaannya mulai mendapatkan tempat di kursi kekuasaan Pemerintah Pusat. Nadiem Makariem menjadi menteri, dan sembilan pemimpin milenial di komunitas ataupun startup hebat menjadi staf khusus presiden.

Akan tetapi, mencuatnya kasus tender kartu prakerja dan surat perintah kerjasama sebuah startup untuk aparat desa terkait relawan Covid-19, membuat publik bertanya-tanya tentang mereka. Kenyataannya, pemimpin milenial yang ada di kursi kekuasaan memiliki kepentingan bisnis.

Tanggal 11 April diluncurkan kartu prakerja dengan tujuan menciptakan daya saing. Sayangnya, kebijakan ini dinilai penuh konflik kepentingan pejabat dan stafsus milenial Presiden, tender tertutup, nilai pembuatan konten yang terlalu mahal dan modul yang kurang relevan. Salah satu stafsus milenial yang juga menjabat CEO startup aplikasi bimbingan online mendapatkan privelege untuk mendapatkan tender. Banyak publik yang memprotesnya karena conflict of interest, hingga akhirnya sang CEO mundur.

Lalu, pada tanggal 13 April viral surat perintah dari sekretariat kabinet terkait kerjasama Amartha dengan aparat desa untuk penanganan Covid-19. Surat yang ditandatangani sendiri oleh stafsus milenial dan sekaligus CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra ini dinilai punya konflik kepentingan bisnis. Ia pun memilih mundur setelah 3 hari viralnya surat berkop sekretariat kabinet itu.

Terakhir, bulan Juli, publik dihebohkan kasus kerugian nasabah financial planner Jouska. Mereka merasa dirugikan karena Jouska pengelolaan dana investasinya dengan insider trading. Popularitas dan reputasi Jouska di media sosial pun hilang seketika.

Dari sederet cerita kilas balik 2020 itu, kita yang berharap mereka sebagai pemimpin yang mewakili generasi milenial memberi angin segar perubahan, ternyata memiliki etika publik yang tidak bagus. Dari sinilah, kita bertanya, apakah kita masih berharap pada milenial?

#3 Adakah Empati?

Pada tanggal 5 Oktober, DPR RI telah mengesahkan UU No. 11 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain isi UU DPR dan Pemerintah dyang bermasalah, proses legislasinya pun dinilai tidak profesional. Pemerintah dan DPR pun seolah tidak punya empati mendengarkan aspirasi publik. Tak sedikit, para aktivis yang ditangkap dan diadili.

Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember. Pelaksanaannya sempat ditolak publik karena dinilai mementingkan kepentingan elit daripada rakyat, karena khawatir muncul klaster pandemi Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada. Presiden Jokowi pun dinilai kurang etis karena anak dan menantunya maju sebagai walikota di Solo dan Medan. Pada peristiwa ini, Pemerintah pun seolah tidak menggubris aspirasi publik.

Selain itu, sepanjang kilas balik 2020, demonstrasi penolakan Omnibus Law dan kerap memanasnya situasi di Papua menjadi petanda bahwa banyak pemimpin di tingkat daerah maupun pusat tidak cukup sensitif mendengarkan aspirasi mereka. Padahal, salah satu terpenting dari pemimpin adalah kemampuan mendengarkan (listening capability). Kian banyak mendengar, kian tahu apa persoalan dan harapan mereka. Dari sinilah, barangkali kita bisa memetakan solusi yang mereka harapkan.

#4 Tidak Adanya Corporate Culture

Pada awal pembentukan kabinet, presiden Jokowi menegaskan tentang tidak adanya visi menteri. Yang ada ialah visi presiden. Adanya pernyataan itu membuat optimis bahwa presiden akan menjadi strong leader, yang siap all-out memimpin seluruh timnya.

Tetapi, manajemen penanganan Covid-19 yang terkesan tidak satu komando serta mencuatnya kasus korupsi pada dua menterinya (KKP dan Sosial) memperlihatkan tidak kuatnya kepemimpinan presiden. Bahkan, dalam kasus korupsi, presiden seolah tidak menjadi bagian dalam kerja mereka.

Dengan begitu, melihat kilas balik 2020 di atas, sulit membayangkan bahwa di dalam kabinet pemerintahan kali ini terdapat adanya corporate culture. Padahal, dalam institutional management atau dunia korporasi, corporate culture merupakan aspek penting untuk membangun sistem, karakter, identity, working spirit, mencapai visi, dan sebagainya. Adanya corporate culture ini dapat membuat masyarakat kian lebih percaya.

Dalam bukunya The Insider’s Guide to Culture Change (2020), Siobhan McHale mendefinisikan corporate culture sebagai “The patterns or agreements that determine how the business operates.” Atau dalam versi sederhana, corporate culture adalah it’s how things work around here. Dengan begitu, apa yang terjadi pada sekitar kabinet ataupun institusi Pemerintah, inilah corporate culture yang terjadi.

Sumber foto: Frostbrowntodd